负极材料是电池的“仓库”,负责储存和释放锂离子,其性能直接决定了电池的能量密度、寿命、快充能力及安全性。

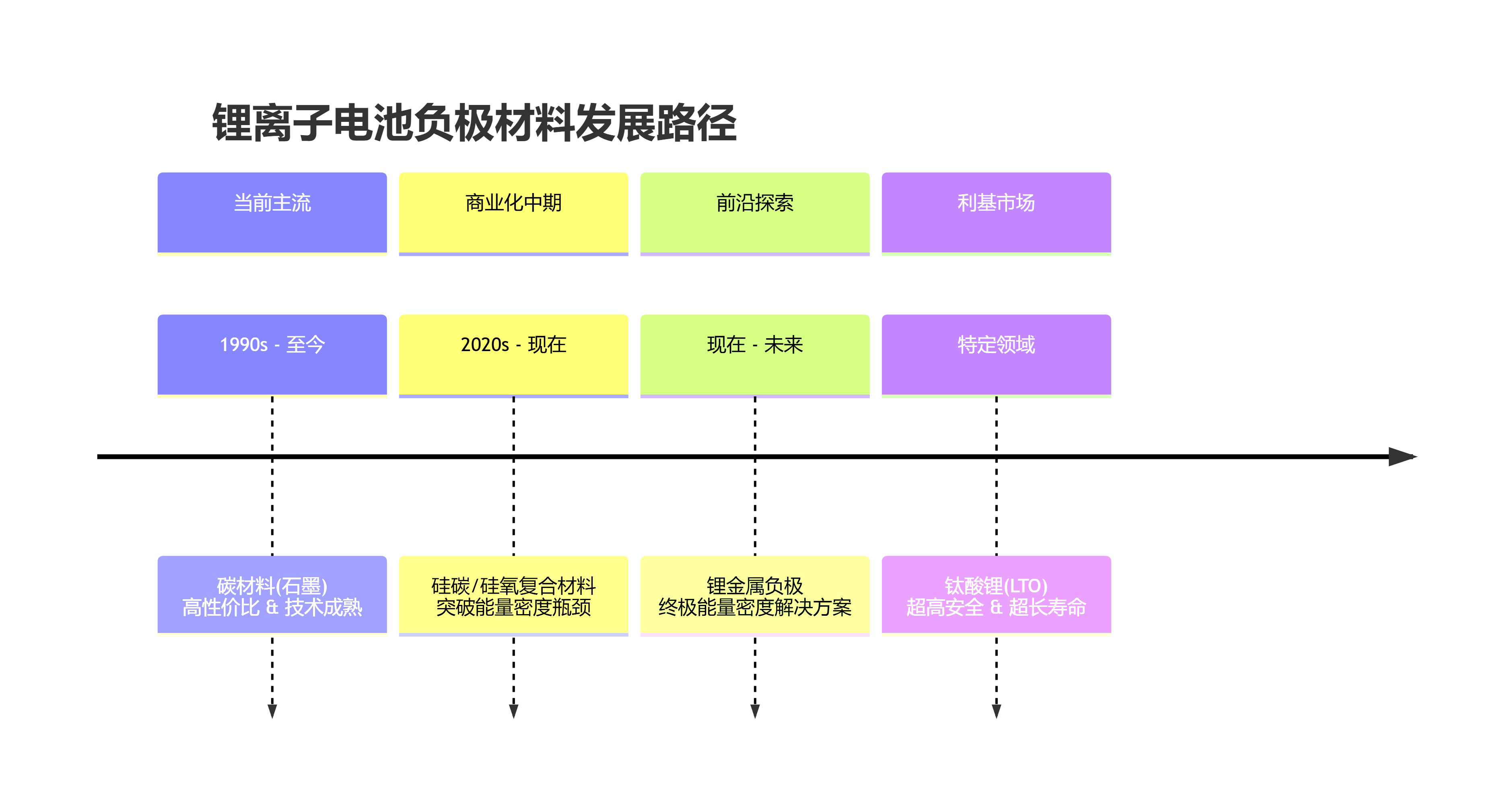

当前,负极材料正从石墨—统天下向 “石墨+”与多元化” 的格局演进。下图清晰地展示了这一技术发展路径与未来趋势:

以下是各类材料的详细解析:

一、 商业化成熟类型:碳基材料

1. 石墨(绝对主流,占市场95%以上)

工作原理:锂离子在石墨的层状结构中进行可逆的嵌入和脱嵌。

天然石墨

特点:成本低、容量略高。

缺点:颗粒形状不规则,表面活性高,与电解液副反应较多,循环性能相对较差。

应用:中低端消费电子电池。

人造石墨

特点:通过高温石墨化,结构更规整,循环寿命、倍率性能和一致性更优。

缺点:成本较高,容量已接近理论极限。

应用:动力电池和高端消费电子的绝对主力。

石墨类共性缺点:

快充性能差:锂离子在石墨层间扩散慢,大电流充电易导致析锂,带来安全隐患。

能量密度逼近上限:理论比容量为 372 mAh/g,提升空间有限。

二、 下一代及前沿类型

2. 硅基材料(高能量密度的希望)

工作原理:基于锂与硅的合金化/去合金化反应。

核心优势:

极高的理论比容量:高达 4200 mAh/g,是石墨的10倍以上。

核心挑战:

巨大的体积膨胀(~300%):导致颗粒粉化、SEI膜持续破裂再生,消耗锂和电解液,容量迅速衰减。

当前技术路线(解决体积膨胀):

特点:体积膨胀(~120%)远小于纯硅,循环性能更优,但首次效率低是其另一大挑战。

特点:容量(400-1500 mAh/g)显著高于石墨,兼顾了容量和稳定性。

硅碳复合材料:将纳米硅嵌入石墨或无定形碳基质中。碳作为缓冲体,是目前主流商业化路线。

硅氧复合材料:使用一氧化硅(SiO)或其碳复合物(SiO/C)。

结构性纳米化:制备硅纳米线、多孔硅等,为膨胀提供空间(尚在实验室阶段)。

3. 锂金属负极(终极追求)

核心优势:

最高的理论容量(3860 mAh/g) 和 最低的电化学电位,是构建极高能量密度电池(如锂硫、锂空电池)的基石。

核心挑战:

锂枝晶生长:可能导致隔膜刺穿,引发短路和爆炸。

无限体积变化和剧烈的界面副反应。

研究方向:通过与固态电解质结合、构建三维集流体、设计人工SEI膜等方案来抑制枝晶。

4. 钛酸锂(安全与功率型利基选择)

工作原理:基于“零应变”的嵌入/脱嵌反应。

核心优势:

极高的安全性:高工作电压(约1.55 V)避免析锂和枝晶。

超长循环寿命:“零应变”结构使循环可达数万次。

卓越的倍率性能:可实现极速充放电。

致命缺点:

能量密度极低:理论比容量仅 175 mAh/g,且高电压平台拉低全电池电压。

应用:对安全和寿命有极端要求的领域,如电网储能、大巴、启停系统。

未来发展趋势

石墨主导,持续优化: 在未来5-10年,石墨尤其是高端人造石墨仍将是市场主力。通过颗粒整形、表面包覆、掺杂等技术进一步挖掘其性能潜力。

硅基材料快速渗透: 随着硅碳/硅氧复合材料技术的成熟,其掺混比例将逐步提升,是短期内提升电芯能量密度最有效的路径。

颠覆性技术探索: 锂金属负极与固态电解质的结合被视为终极解决方案,但技术挑战巨大,需要长期投入。

多元化应用场景驱动: 不同的应用场景(消费电子、动力电池、储能)将对负极材料提出不同的性能要求,推动材料体系的多元化发展。例如,储能更看重寿命和成本,而高端电动汽车则追求能量密度和快充。